男性市長が発信するジェンダーギャップの危機感

女性の働きやすさを生み出す豊岡市のワークイノベーション戦略とは?

日本は先進国の中で最も男女不平等な国。こう聞いてLAXIC読者のみなさんはどう感じますか?

世界経済フォーラム(WEF)が先日発表した報告書によると、日本の男女格差(ジェンダーギャップ)指数は世界152か国中121位と過去最低となりました。国はいま、『女性活躍推進』を働き方改革の柱の一つに掲げていますが、現状を見る限りなかなか厳しい状況です。ジェンダーギャップに危機感を感じているのは国だけではありません。地方自治体にとっても、若者の流出による人口の減少は死活問題です。株式会社ノヴィータ代表取締役会長 小田垣の出身地である兵庫県豊岡市もそんな自治体のひとつ。同市では全国に先がけてジェンダーギャップを解消すべく、さまざまな取り組みを始めています。

今回、同市の中貝市長の声かけのもと、 『豊岡市のジェンダー平等に関する意見交換会』 が開催され、株式会社ノヴィータ代表取締役社長三好が参加してきました。今回の記事では、エッセイスト・小島慶子さんと中貝市長の対談を中心に、女性記者、経営者らと共に繰り広げられたセッションのようすをお伝えします!

<豊岡市ワークイノベーション戦略>

人口減少が進む中、女性が大学進学等により豊岡を離れ、卒業後に生まれ故郷に戻ってくる割合が低い現状に危機感を募らせる豊岡市。女性に選ばれるまちを目指し、「誰もが働きやすく、働きがいがある職場を増やそう」と、同市では2019年4月に『ワークイノベーション推進室』を設置。経営者や管理職の意識改革を促すワークショップのほか、短い日数や時間で働く「プチ勤務」の相談会を開くなどの取り組みを進めています。

女性4人に1人しか地元に戻らない豊岡市。

直面したジェンダーギャップと、地方から発信する重要性。

(左)中貝市長、(右)小島慶子さん

進行/株式会社Will Lab代表取締役 小安美和さん(以下、敬称略。進行/小安):今日は、豊岡市が掲げている「多様性を受け入れ、支え合うリベラルなまちづくり」について小島慶子さんと一緒にセッションしていきたいと思います。小島さんは、現在オーストラリアで生活をされているので、おそらく多様性を受け入れるまちづくりのヒントをお持ちなのではないかと思います。ジェンダーギャップについても広く意見をいただければと思います。

小島慶子さん(以下、敬称略。小島):最初に、私は“日本の地方”をあまりよく知りません。東京の郊外、日野市で育ち、あくまでも東京をベースとした生活でした。なので、地方で生まれ育って、女性としてキャリアプランを描いて「この先どうしようか」と悩む感覚が、一人称としてあまり想像がつかないのです。 その点、今日のセッションの場にいらしている地方出身の女性のほうが、もしかしたらその辺のリアリティをお持ちかもしれません。ですので、今日はこの場にいらしているみなさんにもぜひご意見を伺えれば、と思っています。

地方出身の私の友だちでも、「地方に戻りたい」と思っている人が少なくありません。一方で、彼女たちは東京の希薄なコミュニティに慣れているので、地方の近すぎる関係や家父長制が残っている地域社会に子どもを連れて戻って住むのはなかなか難しいといいます。結局、子どもの将来を考えると東京で生活することを選ぶ人も多いのが事実です。

私はオーストラリアのパースに2014年に移住し、東京との2拠点生活をしています。これまで渋谷で生活をしていた一家がパースに住んでみると、「人が少ないって楽なんだ!」、「みんなが機嫌いい!」などと実感します。それぞれのパーソナルスペースが確保されているし、混雑時の駅でも空いているんです。地方では当たり前のことでも、都会暮らしが長かった自分にとってはとても新鮮に映りました。

豊岡市は自然も豊かだし、最先端の取り組みを知ってもらうことで、「住みたい!」と思う人は増えると思います。それに、「いつかは地元に戻りたい」という潜在ニーズのある方も多いのではないでしょうか。

豊岡市長 中貝宗治さん(以下、敬称略。中貝):豊岡市では全国の地方自治体に先駆けて、ジェンダーギャップの解消に取り組んでいます。中でも、私たちは「若者回復率」に注目しています。これは、大学や専門学校などの進学をきっかけに市外に転出した10代の若者の数に対して20代で就職などで市に再び戻ってきた人がどれだけいるのかを表す数字です。女性の回復率は26.7%で男性の約半分。女性が豊岡に戻ってこないことに対して私たちは大きな危機感を感じています。小島さんは、日本のジェンダーギャップについてどう思われますか?

小島:改めて 「これが日本の現実なんだ」と感じました。日本の大部分であるローカルなコミュニティを変えていかなければ、私がいくらメディアで発信していても日は変わらないと痛感しています。というのも、私にとって日本のローカルな部分は死角でした。「ジェンダー」というと国単位で議論されることが多い印象ですが、こうして地方都市が発信することは非常に意味があると思います。

中貝:以前、国際女性会議に出席して、豊岡の地域活性化や地域経済について話しました。「私たちは、地域のジェンダーギャップがとても大きな問題であることに気付きました! この問題に関して本気で取り組みたいと思います!」と話したところ、1,000人くらいの会場がざわついて、多くの方が豊岡市に興味を示してくれました。 現場を知る人間が、「問題である」と発言することに意味があるんですね。

小島:ジェンダーの問題は女性からの発信が多いだけに、男性の市長が発言されたこともインパクトとして大きかったのでしょうね。

ジェンダーという社会問題を地方から発信する豊岡市。

社会に広く届けるための工夫とは。

中貝:私たちは、まず職場のジェンダーギャップ解消から手を付けようと思い、2019年1月に「豊岡市ワークイノベーション戦略」を作りました。ワークイノベーション戦略で目指すのは、働きやすさと働きがいがあり、男女ともに活躍できる職場であふれるまちです。そのため、雇用の場である民間事業所の支援に注力し、事業所が自ら考えて行動できるようになるための手順を考えました。経営層への働きかけや意識改革を皮切りに、徐々に広げていきたいと考えています。

小島:ジェンダーの問題に限らず、「届かない層に届ける」というのが大事なんですよね。「多様性、ダイバーシティ」や 「ジェンダー」といった言葉をそもそも知らなかったり、考えたこともなかったりする層が減らない限り、社会はなかなか変わっていかないと思います。だから、そうした方たちに対して、理解できる形でわかりやすく届けることが必要なんじゃないかな。現実問題、そうした層がマジョリティである以上、何よりもまずジェンダーに関心を持ってもらうことが第一で、少しずつ問題意識が浸透して初めて制度が回り始めると思うんです。風土が変わるのはその後ですね。

中貝:社会を変えていくときに大切なのはまさに 「一歩ずつ、一歩ずつ」なんですよね。豊岡は以前、コウノトリの野生復帰をしたことがあったのですが、この時も「見えないものを信じてもらう」という成功事例を少しずつ重ねていきました。ジェンダーに関することも、届けたい層にいきなり届けるのはなかなか難しいので、中間的な人たちのもとに最初は働きかけてきて、少しずつ届けていきたいです。

小島:広げ方で意識していることはありますか?

中貝:私たちが強く意識したのは、まずメディアのみなさんです。「地域ではこんな素晴らしいことが起きているよ」ということをテレビや新聞に取り上げてもらうことで、全国に伝わり広がります。そしてもう一つ意識したことは、 共感してくれる人を一人ずつ増やしていくことです。たとえば、コウノトリ育む農法では、農家の中で 「これがいい!」と共感する人が一人増えて、その人が本気で取り組むと、その共感が近い人に飛び火するんです。あるいはコウノトリ育む農法で作られたお米を売るJAの中にも共感する人が増え、「このお米をしっかり売ろう!」という人が出てくる。そして、県の職員でもこの農法を普及する人が出てきました。

私たちは、このような作戦を「環境経済戦略」と言っています。環境と経済は矛盾しない分野があるはず。環境を良くすると儲かる。儲かるならもっと環境を良くして、もっと儲ける。お金しか関心のない人でも、一度その世界に入ると、「自然」のことを勉強し始めるので、賢くなり、「自然派」に変わる。

小島:なるほど!

中貝:環境を良くするには、経済を敵に回してはいけない。経済をいかに味方につけるかを意識しました。そのシンボルがお米であり、実際にそれが高く売れ、農家の全体の所得もアップしています。

ですからジェンダーギャップの話において、人口減少や人手不足のことが入っていることは、実は「得」なことなんです。あとは、実際に女性が「活躍」するという例をとにかく示し、それを広げていく。このような動きによって「あっ、いいよね」っていう感じで周りの意識も変わってくる。ジェンダーギャップの解消も、まずは行動することが大事ですね。

「プチ勤務」から始めるワークイノベーション、ノヴィータも実践!

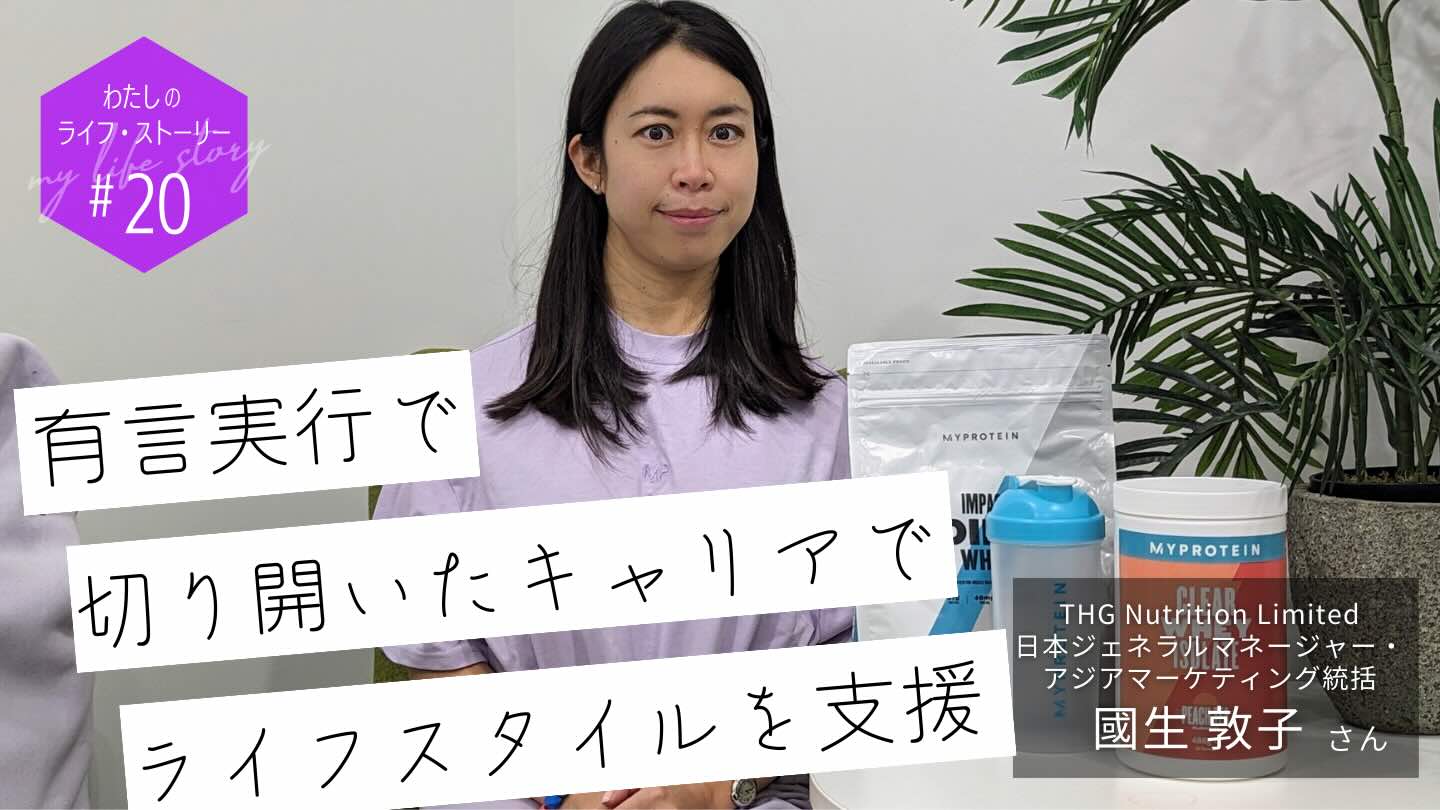

プチ勤務の取り組みについて語る、株式会社ノヴィータ代表取締役社長 三好怜子

<豊岡市「プチ勤務(短時間・少日数)」の取り組み>

女性の就労や活躍の機会を増やし、働き方改革にもつながると注目される新しい取り組み「プチ勤務(短時間・少日数)」に2018年度から取り組んでいます。ノヴィータも、このプチ勤務に賛同し、半年間で6名のスタッフを採用しています!(詳細はこちら)

小島:時間や場所に制約のある女性の中には、「職場復帰したいけど、いきなり働くのはちょっと……」という人は多いですよね。「プチ勤務」 はどのような制度なんでしょうか?

中貝:「プチ勤務」は、たとえば「会社に入って働きたいけど、なかなか自信がない……」といった方でも緩やかに再就職できるよう背中を押す取り組みです。いきなりフルタイムは難しくても「2時間の勤務だったらできるかも!」という方に支持をいただいています。

小島:それは心強いですね。

中貝:嬉しいことに結構な効果が出ているんです。たとえば、「3人の子どもがいて、子どもの発熱などで急に休みを取ることがあっても、働けますか?」という企業側への問い合わせに対して、「大丈夫ですよ!」と柔軟に回答するケースも出てきています。仕事の幅も広く、一般事務としてパソコンを使ってデータを処理する仕事からカバン作りといったものづくりまで。ちなみに、カバン作りだとコンピューターミシンもあるので、素人でも操作を覚えれば、やっていけるんです。

進行/小安:ノヴィータは、東京の企業でありながら、まさにこの「プチ勤務」を活用して、在宅で入力や原稿制作などを行うスタッフを採用していますよね?

株式会社ノヴィータ代表取締役社長 三好怜子(以下、敬称略。三好):はい。豊岡のスタッフには、求人原稿作成に加え、採用応募に対する一次対応などもしてもらっています。採用の仕事というのは、会社に来ないとできない訳ではありません。今の時代、応募もだいたいWebで行っているので、頂いたデータを確認して、たとえば履歴書がなければ「履歴書を下さい」とメールでやりとりを行っています。他にもオンラインで面談の日程調整などもお任せしています。本社の仕事内容を分解し、部分的に豊岡のスタッフに渡せる仕事がないかを常に考えています。

小島:「プチ勤務」によって、その他の部分でもフレキシビリティが増すような効果はありましたか?

三好:はい。豊岡のスタッフはコミュニケーションスキルも高く、「手が空いているので、できることがあればやりますよ!」といった声かけをしてくれるので、臨機応変に仕事がしやすいです。弊社では写真のリサイズの作業などもあるのですが、本社側で手が回っていない仕事などを「じゃあ、これお願いしてもいい?」という形で相談、依頼できますから。仕事を“生み出している”感覚があり、業務の分解に面白みを感じています。

小島:なるほど、活発なコミュニケーションを通してチームワークも生まれそうですね。

三好:はい。チームワークの魅力も大きいですね。弊社は子育て中の社員も多く活躍しているのですが、保育園に通いはじめたばかりのお子さんは発熱や体調不良になりがちで、急な呼び出しが多い時期があります。弊社ではオンラインのツールを使って業務管理をしているので、そんな時もスムーズに業務の引き継ぎと連携ができます。

小島:いままでは「ここまでは自分の仕事だから」と与えられた範囲の中で無理して頑張ってきた人も、職場がフレキシブルであれば安心して働き続けられますね。

三好:仕事は期限が決まっているものがほとんどですが、予め決めた時間を超えそうになるときなども事前に相談をもらい、業務量やスケジュール調整をしながら進めてもらっています。

小島:プチ勤務というのは、「ちょっとでいいからうちに来てほしい」という穴埋め的なものではなく、今ある経営の仕組みを効率的にリニューアルしたいと考える経営者にとっても画期的な仕組みになるのではないでしょうか。

中貝:はい、そのような認識も増えてきました。たとえば保育園の現場は、長時間労働など働きづらい側面もまだまだあって、保育士が一度結婚し、離職するとなかなか現場に戻って来ないという実情があります。保育士の人手不足もありますが、プチ勤務で保育士として携わっている方もいます。

ジェンダーギャップに気づき、改善するきっかけは身近な「夫婦の対話」の中に。

来談で配布された資料の一部。市の広報誌でもジェンダーギャップ解消に向けてのメッセージを発信

小島:私は、大卒就職率60%台という就職氷河期の中、働き始めました。当時女子大生だった私にあった道は、「働き続けてもいいし、25歳くらいで寿退社してもいいし、子どもを産んでも産まなくてもいいし、結婚しなくてもいい」といったものでした。

41歳になって一家の大黒柱になって、家計を支えるようになったときに、男性たちには“働かない”という選択肢がなかったんだということに気づきました。自分の父親のことを重ねて実感したのですが、男性は学校を出て働くのが当たり前で、働き始めたら仕事を辞めてはいけないし、出世もしなくてはいけなくて…… そして結婚したら家族を養わなくてはならない。これもまた息苦しいですよね。ジェンダーで悩んでいたのは女性だけじゃなかったのかもしれません。

一同:確かに……!

小島:市長は、子どものときに「学校を出てから働いてもいいよ」って言われましたか?

一同:笑

小島:もちろん「働いてもいいよ」なんて言われないですよね…… これまでの講演などでも同じ質問をしてきましたが、そんな風に大人から言われた男性は一人もいなかったんですよ。実は、私は一家の稼ぎ頭になり、夫との間で家庭での役割が入れ替わったときに、自分が「稼いでいる方が偉い」という考えにいつしか染まっていたことに気づきました。夫を責めてしまったのです。

本日手元に配布された資料にも「男だからといって稼ぎ頭を強いられない」って書いてありますよね。だからこそ女の子にも「稼ぎ頭を強いられる男子の労働」を、市が企画した演劇ワークショップなどで体験してほしいのです。

中貝:ジェンダーギャップをなくすには、基本的に夫婦の対話が必要だと思います。今みたいな話も、もしも妻と夫の間でフランクに対話ができたら、もっと違う展開が見えてくるかもしれません。自分でも相手に対して罪悪感を持っているし。多分、夫は夫なりに色んな思いがあるでしょうし…… 率直に話すことができたら…… と思います。

小島:とはいえ、夫婦だからこそ「対話する」って難しい気もするんです。舅と姑との間、実の親もそうですけど…… 最近、「思いを打ち明けられる場を作ること」がその一つの方法なのかなと思って。仮に子育てを女性がするべきだと考える年配の方がいたとすると、彼らにはつい次世代に押し付けたくなるようなつらい体験があるかもしれない。そんな彼らにも「安心して打ち明けられる場」が必要なんじゃないでしょうか。

あとは、「女は家のことをやっていればいいじゃん」 と思っている男性も、言語化できていない「男は仕事」へのいろいろな思いがあるかもしれません。悩みや辛さをシェアする場も必要ですね。 相手、つまり家族に向かって「女は……」という言葉で感情的に言うのではなく、どこかパブリックな場を設けて家族ではない人と自分の思いを分かち合うほうがいいでしょう。 パブリックな場で発言内容が可視化されたほうが、お互いの気持ちを間接的に理解できるような気がします。 直接お互いの思いをぶつけると夫婦間の関係もギクシャクしてしまうので……

一同:なるほど!

小島:豊岡市で今取り組んでいることは、今起きている問題を設計しやすい気がするんですよね。たとえば、演劇ワークショップで自分の思いを吐き出せるかもしれないし。

中貝:ジェンダーギャップを埋める上で必要なのは、夫婦の関係性を壊さず自分の言いたいことを伝える場であったり個人のスキルであったりするのかもしれませんね。

セッション中は、参加したパネリストからのジェンダーギャップに関する意見や事例などの紹介なども盛んに話として挙がりました。

そして、あるパネリストの一人の方が携わった、調査によると、妻が働いている男性は、転職を自由に考えることができ、自発的に転職ができたという、統計もあるそうです。つなり、女性が働くことで、パートナーの男性もライフスタイルの選択肢が増えるということにつながるという見解も。

豊岡市のジェンダーギャップ解消の取り組みや認知度が、少しずつ広がるとともに、どの人たちも平等に「家庭」「働く」「学び直す」などの複数の選択肢を持っていることが「当たり前」の世の中になるよう、これからも要注目です。

プロフィール

小島慶子さん

エッセイスト

2018年7月、日経DUALのエッセイで自身が軽度の発達障害を抱えていることを公表。現代社会の中で、ジェンダーや障害などさまざまな多様性について考察し、経験や人生感をもとに誰も取り残さない社会のためにと、メディア発信し続けている。テレビ出演、エッセイ・講演活動も多数。オーストラリアに暮らす家族と仕事のある日本を往復する生活を送っている。

中貝宗治さん

兵庫県豊岡市 市長

1954年11月、兵庫県豊岡市生まれ。

1978年、京都大学法学部を卒業後、兵庫県庁に入庁。兵庫県議会議員を経て、2001年、豊岡市長に初当選。2005年、市町合併による新「豊岡市」の市長に就任。現在 4期目。

コウノトリの野生復帰をはじめ、文化芸術の力で「小さな世界都市-Local & Global City-」をめざすなど、独自の施策を展開している。

文・インタビュー:小田るみ子

ライター